Представители правящего класса России регулярно говорят о том, что денег нет. То инвестиций мало, то сами вкладывают капиталы в западные ценные бумаги. Однако при Сталине Россия-СССР смогла решить задачу финансовой самостоятельности и добиться невиданных успехов в экономике. История сталинского рубля показывает, что при рачительном хозяине такая страна, как Россия, может процветать, не давая себя грабить внутренним и внешним паразитам.

Краткая история денежной системы в период правления Николая II

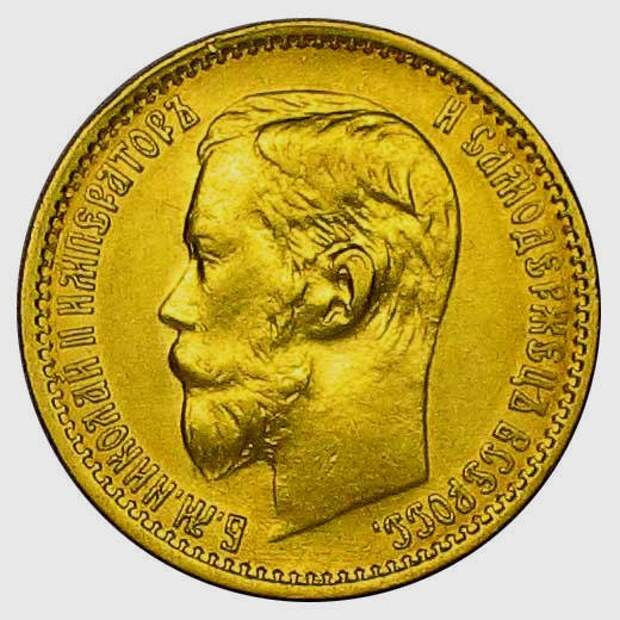

Денежная система, которая существовала в Российской империи до Первой мировой войны, была сформирована благодаря реформе 1897 года (реформе Витте). Введение золотого рубля было в интересах крупного капитала, а также иностранных банков и монополий, которые экспортировали в Россию свои капиталы. В целом Витте выполнил пожелания т. н. «финансового интернационала», с которым был связан рядом контактов. Реформе предшествовали меры по укреплению бюджета и накопление золотого запаса. Накопление золота шло путем наращивания его добычи и форсирования вывоза за счёт снижения внутреннего потребления населения («недоедим, но вывезем»).

В результате денежной реформы в России была установлена классическая форма денежной системы с золотой валютой. Однако, несмотря на большой золотой запас, финансовое положение Российской империи не было стабильным. Россия имела большую внешнюю задолженность.

Поверив в необходимость западных капиталовложений и свободное хождение рубля, Николай II снял защитные барьеры. В Россию действительно хлынул иностранный капитал, но он (как и в современной РФ) имел спекулятивный характер. Иностранцы строили в России предприятия по добыче и переработке сырья, в империи быстро рос производственный сектор. Но большая часть прибыли тут же вывозилась за границу в виде процентов за кредиты и дивидендов с западных капиталов. Для этого и требовался свободно конвертируемый золотой рубль. Золото утекало из Российской империи в западные банки. Западный капитал построил с помощью Витте такую систему, что большая часть прибылей оказывалась в руках «финансового интернационала», а также российских банкиров и крупных промышленников. При этом российские богачи предпочитали прожигать средства за границей, покупать на них западные предметы роскоши.

Вступив в Первую мировую войну, Россия довольно быстро исчерпала бюджетные резервы. Правительство было вынуждено запретить размен кредитных билетов на золото и стало прибегать к выпуску бумажных ассигнаций в больших размерах, чтобы покрыть военные расходы. В 1914-1915 гг. денежная масса увеличилась в два с лишним раза. Однако финансовая ситуация оставалась ещё довольно стабильной. В некоторых других воюющих державах ситуация была хуже. Военные заказы и закупки продовольствия для армии даже несколько стимулировали народное хозяйство, и экономика России продолжала расти. Это задержало падение ценности рубля. Доверие к рублю ещё не было подорвано. В 1916 году ситуация несколько ухудшилась, началось обесценивание денег. Денежная масса продолжала расти: от 2,4 млрд. рублей в начале войны и 5,7 млрд. рублей в начале 1916 года до 10,8 млрд. рублей к 1 марта 1917 года.

Надо отметить, что обесценивание рубля в 1914-1917 гг. шло больше не из-за роста потребительского спроса на уменьшающееся количество товаров, а из-за спекулятивной составляющей. По сути, значительная часть промышленно-финансовых кругов России в годы войны старалась нажиться на военном времени, трудностях страны. В цену товаров всё больше закладывали воровскую составляющую. Шла страшная война, сотни тысяч сынов Отечества погибли, были ранены, стали калеками, мерзли и голодали, кормили вшей, а в это время в тылу воровали всё, что можно.

Так, на казенных (государственных) заводах продукция стоила в 2-3 раза меньше, чем на частных. На казенном заводе 122-мм шрапнель стоила 15 рублей, а на частном — 35 рублей. Когда начальник Главного артиллерийского управления генерал Алексей Маниковский попытался прижать воров, на него нажаловались царю. Николай II вызвал генерала к себе и сообщил, что тот стесняет «самодеятельность общества при снабжении армии». На это Маниковский ответил, что частники и так получают 300% прибыли, а в некоторых случаях и до 1000%. Николай на это сказал: «Ну и пусть наживают, лишь бы ни воровали». Маниковский отметил, что «это хуже воровства, это открытый грабеж». Однако император настоял на своём под предлогом того, что «не нужно раздражать общественность».

Этот разговор очень показателен, он характеризует степень разложения Российской империи и слабость императорской власти. Николай даже во время войны не хочет ужесточать порядки и навести порядок в тылу, опасаясь «раздражать общественность». Как хорошо известно, общественность в этот период, как и большую часть прессы, формировали либеральные, масонские и сионистские круги. «Пятая колонна», которая в итоге и уничтожила самодержавие и Российскую империю, устроив Февральскую революцию.

Надо отметить, что деятельность Маниковского, который стал начальником ГАУ в кризисной ситуации — в период так называемого «снарядного голода», натолкнулась на серьёзное сопротивление. Генерал показал себя энергичным руководителем, который смог наладить производство боеприпасов и к 1917 году полностью удовлетворить нужды фронта. При Маниковском были расширены уже существующие производства — оружейные, артиллерийские, снарядные, пороховые, и созданы новые. Маниковский был отличным управленцем. Обладал колоссальной энергией и исключительными способностями. Его любимым изречением было: «Промедление смерти подобно!» Генерал не боялся брать ответственность на себя, решал дела молниеносно. Привлекал к себе людей сердечностью и прямотой. Маниковский подверг жесткой критике частных производителей, ориентированных на сверхприбыли, они завышали цены и выдавали бракованную продукцию. Частные промышленники его ненавидели и почти добились отставки Маниковского с должности главы ГАУ. В марте 1916 военный министр дал согласие на перевод генерала обратно на должность коменданта Кронштадтской крепости. Однако возможность срыва снабжения армии боеприпасами в случае ухода Маниковского вынудило военное руководство оставить умелого управленца на его посту.

Маниковский смог поставить под свой контроль частные заводы, выпускающие военную продукцию. Сам Маниковский считал, что в мирное время государственные предприятия должны служить регулятором цен и авангардом технического прогресса, а во время войны — иметь господствующее положение. Маниковский после революции пошел на службу в Красную Армию, возглавил Артиллерийское управление, Управление снабжения РККА. Благодаря Маниковскому в Красной Армии появилась мощная артиллерия и была организована система снабжения армии боеприпасами. К сожалению, он погиб в 1920 году.

Картину всеобщего воровства в буржуазных кругах хорошо показывает ситуация на Урале, который был одним из старейших промышленных центров империи. Для сравнения, в годы Великой Отечественной войны Урал стал мощнейшим центром СССР, который сделал огромный вклад в общую победу. Так, если выработку на одного рабочего Урала в первом (мирном) полугодии 1941 года принять за 100%, то втором полугодии 1941 года выработка увеличилась до 217,3%, а в первом полугодии 1942 года — до 329%.

Совершенно другую картину мы видим на Урале в годы Первой мировой войны. До весны-лета 1915 года, когда началось Великое отступление русской армии и обнаружился острый недостаток вооружения (особенно снарядов, колючей проволоки), об Урале и его промышленности особо и не задумывались. Только в 1915 году остро проявилась необходимость срочно перевести заводы на выпуск военной продукции и увеличить производство стали. Летом 1915 года на Урал приехала комиссия генерала Михайловского, которая объехала заводы и провела совещания с заводчиками. Заводчики зашевелились, стали активно выражать свой «патриотизм».

Предприниматели развили активную деятельность по модернизации и расширению производства. Пошли закупки новых станков, построили и новые заводы. Численность рабочих значительно выросла. Казалось бы, что Урал должен был пережить рост производства. Однако всё произошло наоборот. Упала добыча руды, выплавка чугуна и стали. При этом предприниматели себя прекрасно чувствовали, катались как сыр в масле. Прибыли акционерных обществ резко выросла. Так, Богословское общество, имевшее в 1913 году около 4 млн. валовой прибыли, получило в 1916 году более 10,5 млн. рублей; прибыль Белорецкого общества выросла с 860 тыс. рублей до 2 млн. 170 тыс. рублей и т. д. В целом прибыль уральских заводчиков за два года увеличилась в три раза.

Временное правительство

Понятно, что при такой системе правительству ничего не оставалось делать, как печатать все больше денег. Когда либералы в феврале 1917 года захватили власть, развал хозяйства и финансовый кризис ещё более усилились. С марта по октябрь 1917 года денежная масса удвоилась и достигла к 1 ноябрю 1917 года 20,4 млрд. рублей. Это в связи с резким уменьшением объёма производства, сокращением товарной продукции и выбрасыванием денег и крестьянских кубышек привело к сильному обесцениванию рубля. Обесценивание денег обогнало эмиссию. Россия вступила в полосу сильного финансового кризиса и развала денежной системы. К моменту Октябрьской революции бумажный рубль обесценился до 10 дореволюционных копеек. Большевики получили в наследство совершенно расстроенную финансовую систему.

Период «военного коммунизма»

Советское правительство реализовало ряд антикризисных мер. Ленин в качестве одной из важнейших задач экономической политики выдвинул идею отказа от эмиссии денег. Совнарком (СНК) предпринимал меры для сокращения расходов. При СНК учредили «Особый Комитет по сокращению государственных расходов».

Однако во время гражданской войны и других трудностях этого периода ликвидировать дефицит бюджета не удалось. С ноября 1917 года до апреля 1918 года было выпущено в обращение 18,7 млрд. рублей. Весной 1918 года велась активная работа по подготовке денежной реформы. Ленин уделял этому вопросу большое внимание и подчёркивал, что все другие реформы обречены на неудачу, если нет успеха в финансовой политике.

Однако ввиду активизации гражданской войны и интервенции, финансовую реформу, которая предполагала снижение денежной массы, не смогли реализовать. Расходы на военные нужды резко возросли, доходы же бюджета нельзя было увеличить в связи с усилением хозяйственной разрухи, невозможностью собирать налоги. Дефицит бюджета, несмотря на введение чрезвычайного революционного налога, резко возрос и продолжал расти. В 1920 году дефицит бюджета составил более одного триллиона рублей (87% расходной части бюджета). Единственным источником покрытия дефицита бюджета была эмиссия денег. Количество денег с середины 1918 года до начала 1921 года выросло почти в 30 раз — с 43,7 млрд. рублей на 1 июля 1918 года до 1,2 триллиона рублей на 1 января 1921 года.

Деньги быстро обесценивались. Так, в январе 1920 года денежная масса выросла на 15,7%, а цены увеличились на 27%; в феврале денежная масса была увеличена на 12,6%, а цены — на 23%; в марте денежная масса возросла на 16,2%, а цены — на 25%. Быстрое обесценивание денег было связано не только с эмиссией, но и значительным сокращением объёма производства и товарной массы. Война, хаос и общая разруха вызвали сокращение производства. Сказывались также натурализация хозяйства и обмена (продразверстка, пайковое снабжение, ввод бесплатных услуг и товаров и т. д.), а также ускорение обращения денег. Шло «бегство денег», характерное для периода сильной инфляции. Отдельные товары стали средствами обмена, вытесняя деньги. Кроме того, у советского правительства не было даже символического обеспечения денег. Золотой запас Российской империи был утрачен, вывезен за границу. Советский рубль не вызывал доверия из-за отсутствия золотого запаса. Психология имеет большое значение в финансовой политике. Сыграли свою негативную роль и финансовые эксперименты большевиков. Большевики делали попытки вообще отказаться от денег и распределять товары бесплатно.

Период НЭПа

Инфляцию во время гражданской войн и интервенции остановить не было возможности. Необходимо было содержать и кормить госаппарат, армию, поддерживать города и рабочих, а доходов от налогов почти не было. Но как только кончилась война, советское правительство смогло изменить ситуацию.

Одним из важнейших мероприятий по оздоровлению денежного обращения стала организация Госбанка в октябре 1921 года. Госбанк стал не только основным кредитным учреждением, но и центром организации денежных оборотов и регулирования денежного обращения. С переходом к Новой экономической политике значение денег возросло. Повсеместно была восстановлена платность товаров и услуг. Большую часть государственных предприятий перевели на хозрасчёт, то есть прекратили бесплатную поставку сырья и материалов и сократили бюджетную поддержку. Была ограничена, а затем и ликвидирована карточная система распределения продуктов среди служащих и рабочих; денежная зарплата постепенно вытеснила натуральную зарплату.

XI съезд РКП(б) принял развёрнутую программу финансовой политики. Перевод на хозрасчёт большинства предприятий и организаций способствовал росту производства и товарооборота, сократил госрасходы и расширил источники доходов для бюджета. В 1922-1923 гг. были организованы местные бюджеты и были сокращены расходы на административный аппарат. В 1922 году был выпущен первый краткосрочный хлебный заем. Облигации займа продавались за деньги, а погашать их можно было деньгами или хлебом. Облигации принимали и в уплату натурального налога, который сменил продразверстку. Эти и другие меры несколько стабилизировали финансовое положение Советской России.

Для реорганизации денежного обращения в 1921-1922 гг. провели две деноминации денежных знаков. При первой деноминации один рубль новых денег (дензнаки образца 1922 года) был приравнен к 10 тыс. рублей дензнаков прежних выпусков. По второй деноминации (дензнаки образца 1923 года) к 1 млн. рублей денежных знаков всех выпусков до 1922 года или 100 тыс. рублям образца 1922 года.

Однако коренным образом переломить ситуацию не удалось. Денежная масса продолжала расти быстрыми темпами. В период с 1 июля 1921 года до 1 января 1923 года она выросла в 850 раз. Негативную роль сыграли также неурожай и голод 1921 года. Правда, рост хозяйственного оборота способствовал тому, что обесценивание денег шло медленнее, чем рост эмиссии. Для создания устойчивой валюты требовалась коренная денежная реформа и серьёзное расширение производства и товарооборота.

Продолжение следует…

Автор Самсонов Александр

http://topwar.ru/44528-na-puti-k-finansovoy-samostoyatelnost...

Свежие комментарии