Во второй половине XIX века Абиссиния (слово «Эфиопия» долгое время не нравилось местным жителям: по-гречески оно значит «копчёное лицо») оставалась единственным государством Африки, не ставшим колонией какой-либо европейской державы. Не обязательно великой: Бельгия и Португалия таковыми не были, но африканскими колониями владели. При том, что все предпосылки к завоеванию имелись: страна разделена на враждующие княжества, расы (князья) которых часто были сильнее и богаче императора — негуса негести.

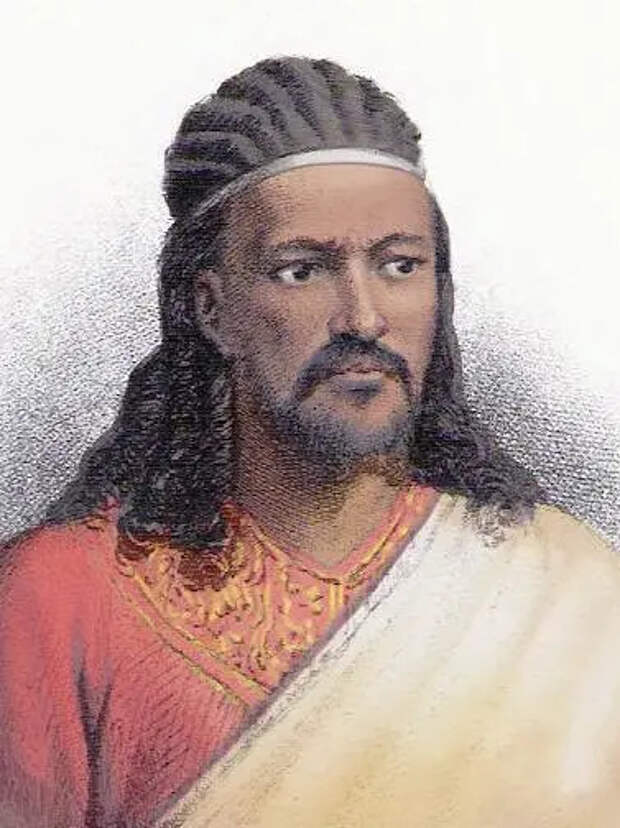

Касса Хайлю, он же Теодорос II

Но в 1855 году на трон взошёл Тедорос II — человек сложной биографии и множества талантов. Мальчик родился в 1818 году, крещён был под именем Касса Хайлю. Семья Кассы была знатной, но не чрезмерно: дед Вольдегиоргис носил титул «Деджазмач», примерно равный графскому, а отец был уже простым дворянином, видимо, из младших детей деджазмача. «Кровь царя Соломона» в жилах Кассы текла, но в столь незначительных количествах, что во внимание можно было не принимать. В общем, владений Кассе не досталось — землю родственников прибрала к рукам императрица Менен Либен Амеде. А тут ещё и мать развелась с отцом и, забрав с собой ребёнка, уехала на родину — в Гондар.

Когда отец Кассы умер, наследство разделили более удачливые родственники, а мать оказалась в сложном финансовом положении, злые языки даже распространяли слухи, что была вынуждена торговать коссо — местным растением, применяемым в качестве глистогонного средства. Впоследствии распространителей подобных слухов Теодорос карал, невзирая на чины и звания.

Монастырь Дебре Либанос сегодня

Но это будет потом, а пока мальчика отправили в монастырь Дебре Либанос, основанный святым Теклой Хайманотом, где Касса выучился читать и писать, познакомился с Библией и эфиопской литературой. Впрочем, долго учиться мальчику не пришлось — монастырь был разграблен одним из участников непрекращающейся гражданской войны — деджазмачем Вубе, будущий император едва спасся. Поскольку род был, как ни крути, а дворянский, учили Кассу и военному делу, эту заботу взял на себя Кенфу Хайлу — то ли дядя Кассы, то ли старший сводный брат, у которого он укрылся после погрома в монастыре.

«Войдя в возраст зрелости», будущий император стал простым воином в отряде одного из своих дальних родственников. Вот как описал его один из французских путешественников:

«Кассе было около двадцати восьми. Его лицо было скорее смуглым, чем красным. Как и почти все эфиопы, он был стройным и, казалось, был обязан своей ловкостью не столько мышцам, сколько сильной воле. У него был высокий, почти куполообразный лоб; слегка орлиный нос — распространённая черта среди чистокровных амхарцев. У него была очень светлая борода и тонкие губы».

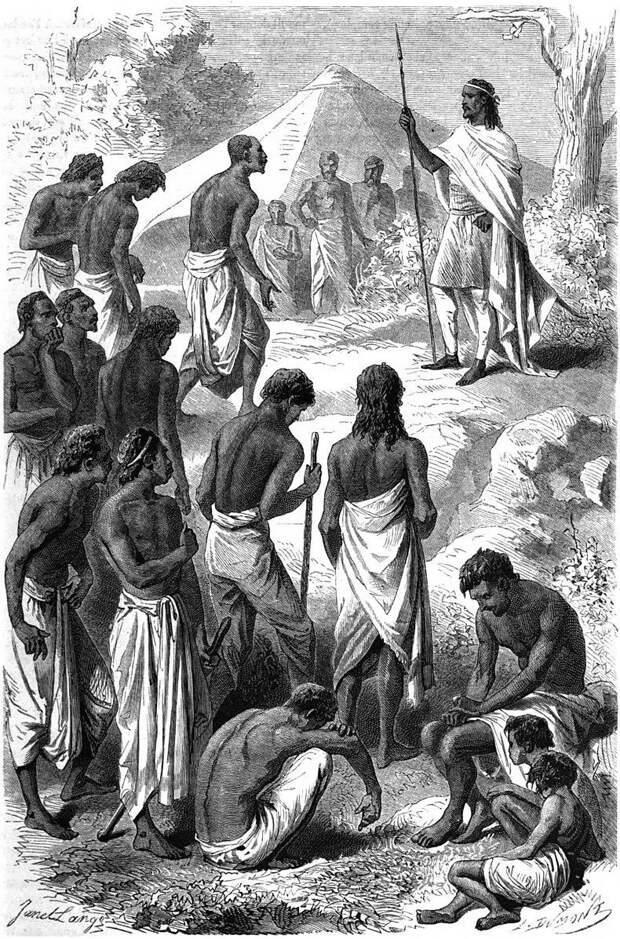

Будущий Теодорос II раздаёт милостыню крестьянам

Впрочем, солдатом, судя по всему, Касса пробыл недолго: в условиях гражданской войны это не самое прибыльное занятие (хотя воевал хорошо, смог отличиться в отражении египетского набега). После того как его окончательно лишили фамильных владений, будущий император дезертировал и стал «шифтой». Перевести это слово можно по-разному, чаще всего его переводят как «разбойник», но можно и как «революционер» — в общем, человек, сражающийся на свой страх и риск. Касса набрал себе шайку товарищей, с которыми не только отбил отцовские владения, но и взял под контроль Дембию — провинцию, прилегающую к озеру Тана. Народ новую власть поддержал: вёл себя будущий негус негести «по-робингудовски» — «...раздавал захваченное зерно и деньги крестьянам в Кваре и велел им покупать мотыги и засевать поля».

Во время гражданских войн любой «пан атаман» с крупным отрядом является политической фигурой, с которой вынуждены считаться власти (или те, кто хочет таковыми быть). Не стал исключением и удачливый разбойник Касса — за него выдала свою внучку Тевабеч Али императрица Менен Либен Амеде, та самая, что реквизировала в свою пользу владения отца будущего императора. Да, земли императрица вернула в качестве приданного (даже больше, чем отняла!) — надеялась расположить Кассу к себе и своему сыну. Впрочем, своё презрение к бывшему разбойнику жена негуса негести, как видно, скрывала не слишком хорошо, и Касса восстал!

С 1852 по 1855 год он одержал три победы над всеми армиями, которые против него посылали императрица и её муж Йоханес III. В конце концов Кассе удалось захватить Менен в плен, и бывший шифта объявил, что свергает Йоханеса. Короновали как Теодороса II Кассу 11 февраля 1855 года. С прежним императором, который признал своё свержение, Теодорос обращался хорошо, похоже, что у двух негусов негести возникла симпатия друг к другу, а Менен Либен Амеде с тех пор из хроник исчезает. Сложно сказать, убил ли её новый император: свою жену Теодорос любил и был верен до конца жизни, так что, может, и оставил бабку в покое, отправив в дальний монастырь, с глаз долой...

Императором Теодорос поначалу был хорошим — ему удалось огнём и мечом объединить Абиссинию, поставить на место вечно мятежных расов, присоединить к своему домену территории, прежде управлявшиеся младшими ветвями правящей династии. При этом правил бывший разбойник железной рукой — всех лишённых земли соперников бросил в тюрьму в Магдале. Хотя юного принца Шевы по имени Сахле Марьям женил на своей дочери. Именно он впоследствии войдёт в историю как Менелик II, победитель итальянцев при Адуа.

А дальше случилась история, сильно напоминающая историю Ивана Грозного: когда умерла любимая жена Теодороса, у него резко стал портиться характер. Он массово казнил пленных при подавлении восстаний, после убийства друга, английского путешественника Джона Белла, обезглавил 500 заключённых в Дебареке... Он снова женился, взяв в жёны дочь своего врага, деджазмача Вубе, сидевшего в это время в тюрьме. Новая императрица Теодороса не любила: чувствовала себя сильно знатнее этого выскочки, тем более что дала согласие на брак при условии освобождения папы, но в этом вопросе бывший шифта её обманул.

Власть Теодоруса крепкой не была: он постоянно вёл военные кампании против очередного восставшего региона, страну удавалось держать в единстве, только прилагая огромные усилия. И негус негести решил провести реформы европейского образца... Вот только для всего задуманного нужно было много специалистов, денег и оружия, и Теодорос написал письмо королеве Виктории с просьбой о помощи. Проблема была в том, что почты России (равно как и любой другой) под рукой самодержца не было, и Теодорос просил доставить письмо британского консула в Абиссинии Чарльза Кэмерона. А дальше началось натуральное кино!

Сначала Кэмерон проинформировал британский МИД о послании, после чего получил приказ отправить его в Лондон «по инстанции», а не везти лично. А потом его в МИДе просто потеряли! Сначала послание пролежало год в папке «В ожидании». Потом его отправили в Индию, поскольку абиссинское направление британской дипломатии замыкалось на Дели. А в Индии местные чиновники поместили его в «Не принятое». Возможно, всё вышеуказанное было плодом тупой бюрократической волокиты. А возможно...

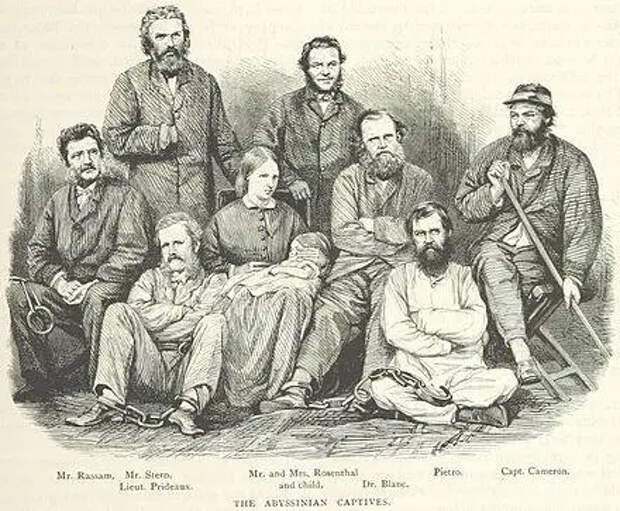

Европейские пленники Теодороса II

Дело в том, что Британия в данный момент сделала ставку на Турцию (как противника России на Ближнем Востоке) и Египет с Суданом (надо же было откуда-то получать хлопок, пока в США Гражданская война), и связываться с христианским правителем, который всех вышеперечисленных британских союзников в гробу видеть хотел, им было не с руки. В общем, Теодорос был в ярости! Он бросил в тюрьму Кэмерона, а чтоб тому не было скучно в одиночестве — и всех британских подданных, которых смог найти.

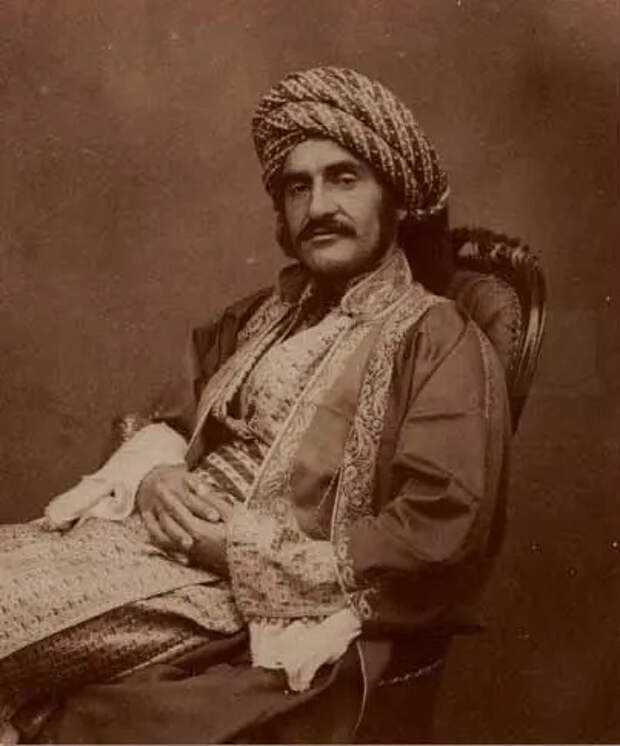

Ормузд Рассам

Тогда англичане решили ответить-таки на письмо негуса негести и прислали очередного посла, Ормузда Рассама (ассирийца по национальности) с письмом от королевы Виктории. Не оружие, не инженеров, не деньги, а посла! В общем, хорошего настроения Теодоросу пришедшая через три года отписка не добавила, и Рассам со всем посольством тоже отправился в тюрьму. Терпеть такие выходки не смогли (они честно старались!) уже англичане и отправили из Индии армию во главе с генерал-лейтенантом сэром Робертом Нейпиром.

Сэр Роберт Нейпир

Нейпир был опытным воякой: за его спиной были две англо-сикхские войны, служба на вечно пылающей афганской границе, подавление сипайского восстания, Вторая опиумная война. У него под командованием было 30 тысяч человек, из которых 13 тысяч — солдаты и 26 тысяч — вспомогательный персонал. Помимо людей в армию зачислили 44 обученных слона возить тяжёлые грузы, а также на месте были куплены мулы и верблюды — всего в экспедиции участвовало более 40 тысяч животных. Кроме солдат и животных в экспедиции приняла участие группа журналистов — в пиар британцы умели уже тогда!

Марш англичан на Магдалу

Между тем у Теодороса армия таяла на глазах! Если на начало царствования он мог поставить под знамёна порядка 60 тысяч человек, то в июне 1867 года в войсках осталось не больше 6–7 тысяч человек (согласно некоторым источникам, не было и 5 тысяч): дезертирство и репрессии плохо способствуют боеготовности. Более того, политика а-ля Иван Грозный создала негусу негести множество врагов, которые охотно пришли на помощь англичанам: от Каса Мерча из Тиграя пришли продовольствие и проводники, да и остальные расы не отставали. В результате британцы добрались до Магдалы от бухты Ансли быстрее, чем Теодорос, при том, что дорога у них вышла в три раза длиннее.

Винтовка Снайдер-Энфилд образца 1867 года

Армия вторжения была впервые полностью одета в форму цвета хаки (до этого хаки носили только отдельные индийские части, типа корпуса гидов) и белые пробковые шлемы «топи». На вооружении «томми» стояли новые 14,7-мм казнозарядные винтовки Снайдер-Энфилд, позволявшие опытному стрелку делать десять выстрелов в минуту. В начале января 1868 года в Сенафе прибыл лорд Нейпир, и экспедиция вышла в путь. Дорога заняла два месяца — местность в Абиссинии труднопроходимая.

Поле битвы при Магдале

Первая битва произошла на плато Арогайе, близ Магдалы. Абиссинцы расположились лагерем на склонах холма, лагерь прикрывали 30 артиллерийских орудий. Позиция была сильная, и британцы приготовились к трудному бою, но... Теодорос приказал своим войскам атаковать! Большая часть абиссинского воинства была вооружена лишь копьями и щитами, атака на ощетинившийся штыками британский строй была самоубийством. Британский 4-й пехотный полк обрушил на абиссинцев огненный шквал, вскоре к нему присоединились два индийских пехотных полка. Результатом атаки стали более 500 убитых и раненых бойцов Теодороса, большая часть тел лежала на расстоянии 30 метров от британских позиций, ближе подойти абиссинцы не смогли.

Между тем, в ходе хаотичного сражения авангард 33-го полка захватил все артиллерийские орудия. Выжившие абиссинцы отступили в Магдалу. А ведь в битве участвовал лишь авангард англичан: человек 600-700 из разных полков! Нейпир отписал в Лондон:

«Вчера утром (мы) спустились на три тысячи девятьсот футов к реке Башило и подошли к Магдале с Первой бригадой, чтобы провести разведку. Теодор открыл огонь из семи орудий с внешнего укрепления, расположенного на тысячу футов выше нас, и три тысячи пятьсот человек из гарнизона предприняли отважную вылазку, которая была отбита с очень большими потерями, и противник был отброшен в Магдалу. Потери британцев: двадцать раненых».

Впоследствии двое из указанных генерал-лейтенантом раненых скончались в полевом госпитале. Это были единственные боевые потери англичан.

Негус негести предложил британскому командующему начать переговоры, но Нейпир был согласен только на освобождение всех заложников и безоговорочную капитуляцию. Теодорос от капитуляции отказался, но заложников освободил. Европейских, имеется в виду: местным приказал отрубить руки и ноги и сбросить с холма. Штурм крепости начали королевские инженеры, работу которых прикрывали пехота и артиллерия. На холм вела узкая, усеянная валунами тропа: с одной стороны — обрыв, с другой — стена. Тропу перекрывали деревянные ворота, за первыми воротами дорога шла до вторых ворот, через которые можно было попасть на «амбу» — верхнее плато. По обе стороны от ворот была живая изгородь из колючих кустарников. Королевские инженеры героически дошли до ворот, но тут выяснилось, что они забыли внизу пороховые заряды и штурмовые лестницы — пришлось возвращаться...

Чарльз Стэйлви

Командовавший штурмом генерал-майор Чарльз Стэйлви был раздосадован задержкой и приказал 33-му полку продолжить движение. Солдаты нашли брешь в живой изгороди и по одному проникли в неё, воины Теодороса не успели закрыть вторые ворота — атака британцев была стремительной. У вторых ворот британцы нашли мёртвого императора: Теодорос застрелился из подаренного королевой Викторией пистолета. После смерти негуса негести сопротивление прекратилось.

Англичане у тела Теодороса II

Нейпир был согласен передать крепость кому-нибудь из союзных рассов, но правитель Ласты, Вагшум Гобезе, предпочёл взять пушки Теодороса, а две королевы Галлы вечно спорили, так что сэр Роберт приказал сжечь Магдалу. Войскам досталась богатая добыча: Теодорос свозил в Магдалу драгоценную церковную утварь со всей страны, планируя построить здесь большую церковь. Английский журналист и путешественник Генри Мортон Стэнли, присутствовавший при штурме Магдалы, писал:

«Также было бесконечное множество золотых, серебряных и медных крестов, груды ярко освещённого пергамента; стопки амхарских Библий; миссалы (молитвенники, написанные на амхарском и геэзском языках) и бесчисленные альбомы... В пространстве, которое расширялось всё больше и больше, тысячи предметов были разбросаны по обширной территории, пока они не заполнили поверхность скалистой цитадели на всём пути к лагерю...».

Проданная с аукциона добыча была распределена между войсками в качестве призовых денег.

Горящая Магдала

А потом британцы с удивлением поняли: благодарности за избавление от «тирана» к ним местное население не испытывает! Для абиссинцев они были просто ещё одними завоевателями, которых эта земля повидала изрядно. Но самым главным было не мнение местных жителей и даже не начавшаяся партизанская война. Абиссинская экспедиция обошлась дорого. Настолько дорого, что никакая добыча не могла компенсировать расходы на неё: 8 600 000 фунтов стерлингов!

Парламентарии сверили бухгалтерские книги и прикрыли финансирование дальнейшего ведения войны. В конце мая 1868 года английские войска оставили Абиссинию. Несмотря на громкие победные реляции, британская общественность приняла войну как проигранную, собственно говоря, так оно и было: оккупация смысла не имела — получить доход с новой колонии, позволявший хотя бы отбить затраты на завоевание, не представлялось возможным.

P. S. А единой Абиссиния осталась даже после смерти Теодороса II, так что главное дело его жизни не умерло...

Свежие комментарии